IMMUNOFLUORESCENCE POUR LA CARACTERISATION DES SOUS-POPULATIONS

CELLULAIRES

L’hématologie a été l’une des

premières disciplines médicales à bénéficier des applications

cliniques de la CMF. Certaines de ces applications sont maintenant

utilisées régulièrement pour le diagnostic ou le suivi

thérapeutique de différentes affections. Ces applications

concernent aussi bien l’étude fonctionnelle de cellules saines que

la mise en évidence du caractère pathologique des cellules

analysées.

L’association de

l'immunofluorescence et de la cytométrie en flux (CMF) est devenue

un élément essentiel dans l’étude des systèmes biologiques,

surtout dans la discrimination entre cellules d’une population

hétérogène. En effet, l’utilisation des anticorps monoclonaux

(AcM), dirigés contre des composants spécifiques, permet de

distinguer des sous-populations lymphocytaires. Ces dernières

années, l’identification et la caractérisation des antigènes (Ag)

de surface des lymphocytes a progressé très rapidement. Cependant,

il n’existe pas d’AcM pouvant reconnaître à lui seul une cellule

particulière pourvue de certaines fonctions. Cette limitation a

conduit les utilisateurs de la technique d’immunofluorescence à

passer des simples aux multiples marquages en utilisant des

combinaisons d’AcM révélés par des fluorochromes différents.

Par rapport aux investigations initiales réalisées au microscope,

la CMF apporte en plus la quantification à l’échelon cellulaire

individuel du nombre de sites reconnus et la possibilité de trier

ces cellules selon l’intensité de leur marquage en vue d’études

fonctionnelles ultérieures. Enfin elle peut se combiner à

l’analyse d’autres paramètres (cycle cellulaire, Calcium) et donc

nous informer sur l’état fonctionnel des cellules.

Principes de

l’immunofluorescence

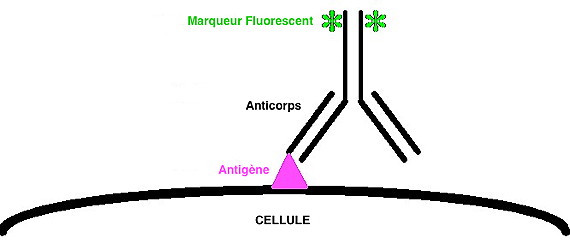

Les méthodes d’immunofluorescence se répartissent en deux groupes:

Les réactions directes où l’AcM est directement couplé à un

fluorochrome :

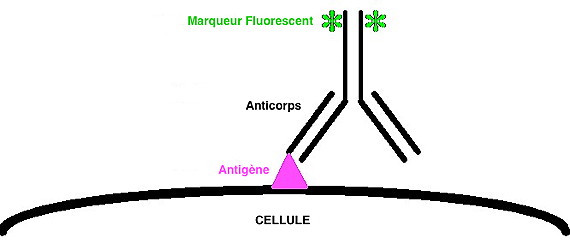

Les réactions indirectes où l’AcM est révélé par un second réactif

couplé au fluorochrome :

Ces deux méthodes font appel à des

réactifs fluorescents, des anticorps couplé à des fluorochromes.

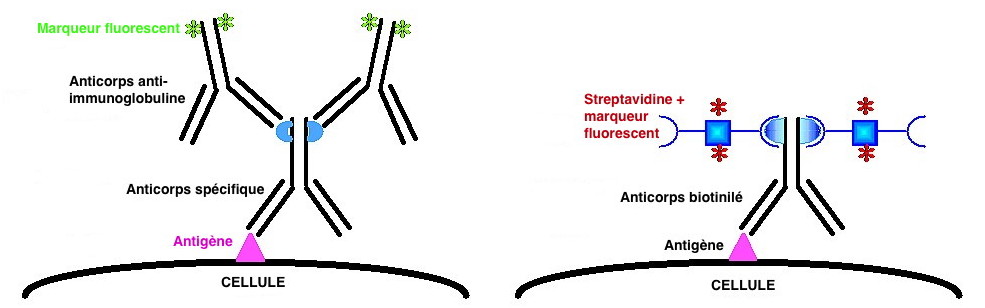

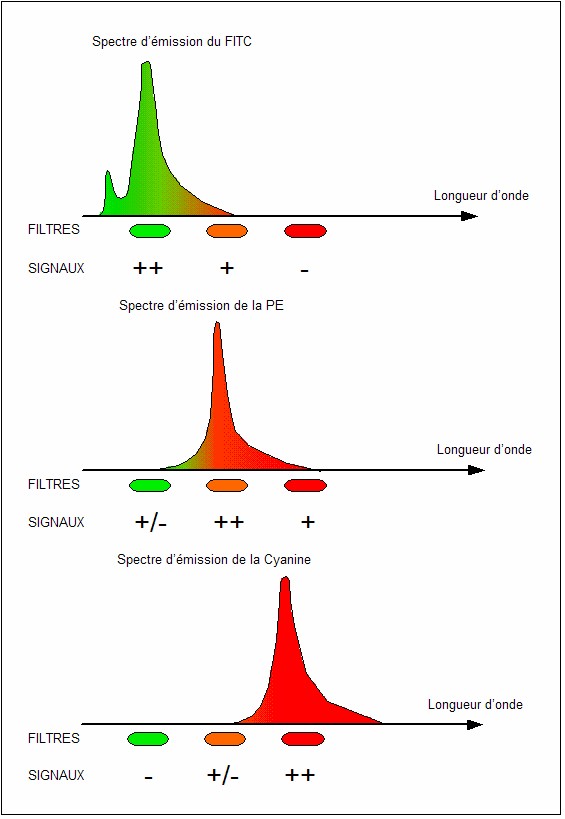

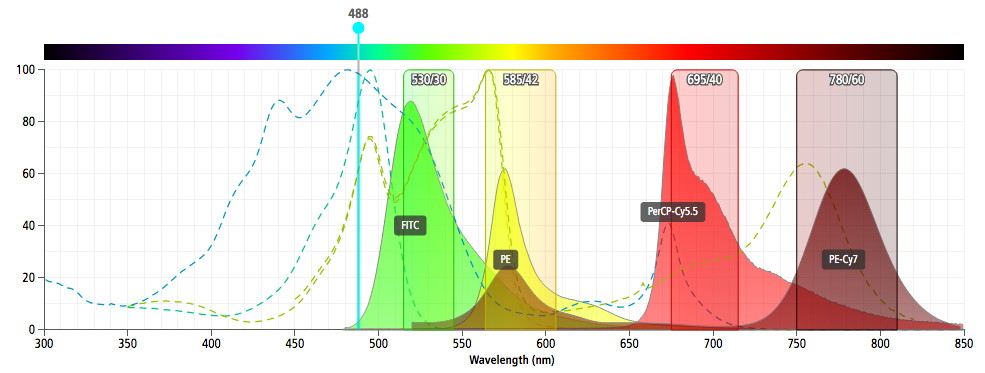

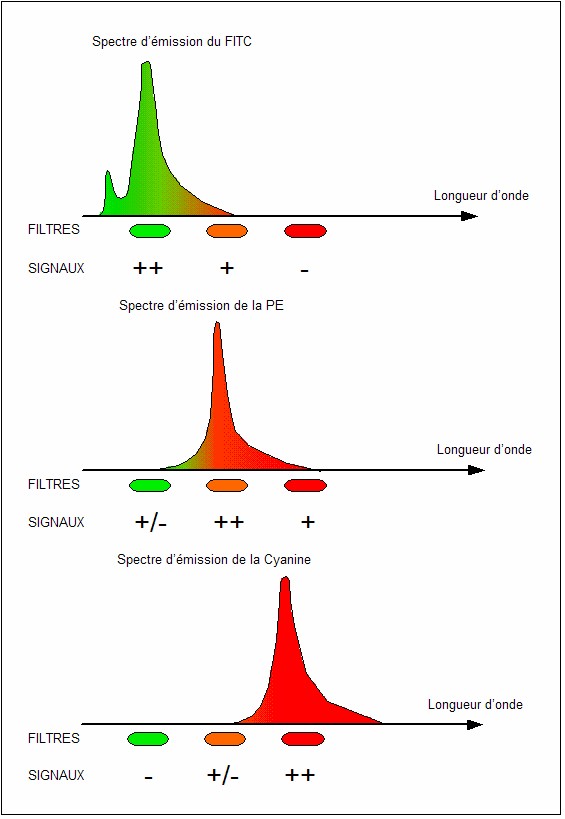

Un exemple de spectres d’émission de fluorochromes utilisé en

immunofluorescence est représenté figure 1.

Figure

1 : Spectres d'émission de 3 fluorochromes utilisés en

immunofluorescence.(© Becton Dickinson, Spectra

Viewer)

Figure

1 : Spectres d'émission de 3 fluorochromes utilisés en

immunofluorescence.(© Becton Dickinson, Spectra

Viewer)

Pour les marquages multiples

plusieurs fluorochromes sont utilisés simultanément.

Dans ce cas, il faut que:

-leurs longueurs d’onde d’excitation correspondent aux sources

lumineuses du cytomètre,

-leurs longueurs d’onde d’émission soient suffisamment éloignées

pour que leurs signaux soient analysés séparément.

-les antigènes faiblement exprimés soient révélés par des

fluorochromes à fort rendement et les antigènes fortement exprimés

avec des fluorochromes à faible rendement.

-dans le cas d’une co-expression sur une cellule, utiliser des

fluorochromes dont les spectres se chevauchent peu ou pas.

L’obstacle majeur dans les analyses multiparamétriques est

constitué par le chevauchement important des spectres d’émission

des fluorochromes employés pour révéler les AcM.

L'introduction de plusieurs lasers dans les cytomètres a permis de

vaincre une telle interférence en rendant possible l’excitation de

plusieurs fluorochromes à spectres d’excitation et d’émission bien

distincts.

Pour faciliter le choix des fluorochromes, il existe de nombreux

outils sur proposés par des sociétés privées :

Becton

Dickinson,

Thermo

Fischer,

BioLegend,

Chroma...

La

cytométrie

spectrale, nouvellement arrivée sur le marché améliore de

façon significative la séparation des divers fluorochromes. Elle

propose aussi ses outils pour caractériser les fluorochromes :

Cytek

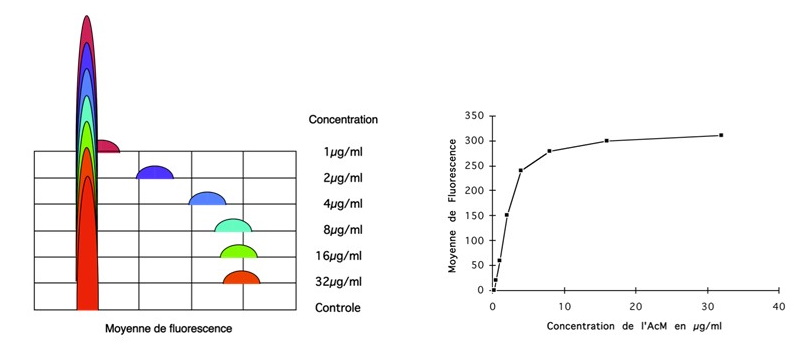

Avant de démarrer tout protocole d'immuno-marquage il est

important de vérifier la qualité des réactifs utilisés en testant

ceux-ci sur des cellules dont on sait qu'elles présentent

l'antigène analysé.

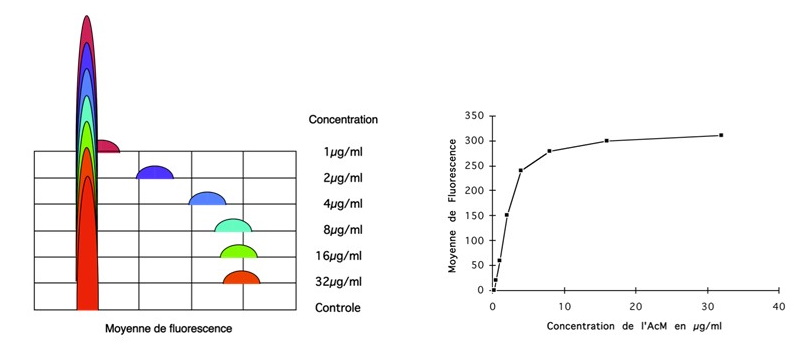

Il faut tester la concentration à

laquelle le réactif est efficace en marquant ces cellules avec

diverses concentrations du réactif et tracer une courbe de

l'intensité de marquage en fonction de cette concentration (Figure

2):

Figure 2 : Effet de la

concentration d'un anticorps sur sa capacité de marquage.

Principes de la compensation de fluorescence

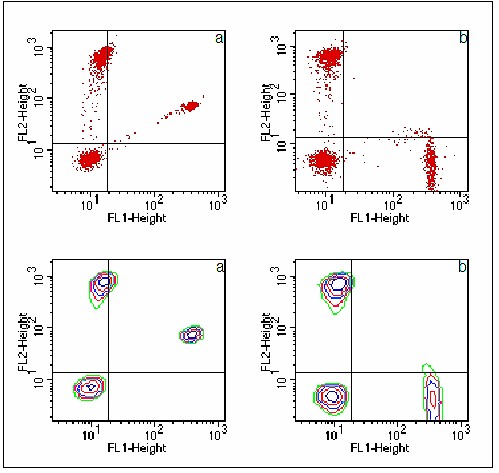

Les chevauchements des spectres

d’émission des divers fluorochromes utilisés en cytométrie

nécessite l’emploi de compensations électroniques de fluorescence

afin de soustraire la superposition des deux signaux de

fluorescence (figure 3).

Figure

3 : Fuites de fluorescence.

Figure

3 : Fuites de fluorescence.

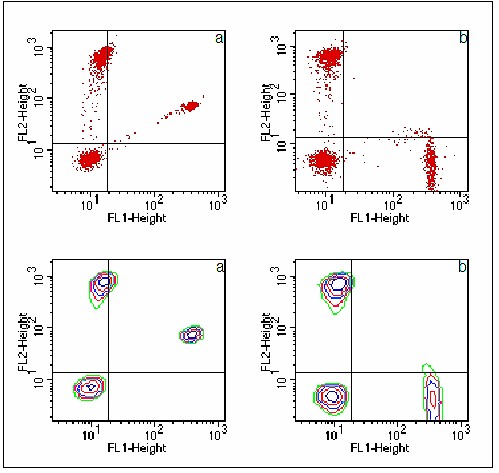

Ainsi, sans compensation de

fluorescence, une population cellulaire marquée en fluorescence

verte (FITC) mais non marquée en fluorescence orange (PE) est

positionnée sur la bissectrice de l’histogramme biparamétrique des

deux fluorescences (figure 4a).

Le système de compensation permet de soustraire artificiellement

la fluorescence orange qui résulte de la fuite de fluorescence du

FITC dans le canal de la PE (figure 4b).

Figure 4 : Effet de la compensation de fluorescence

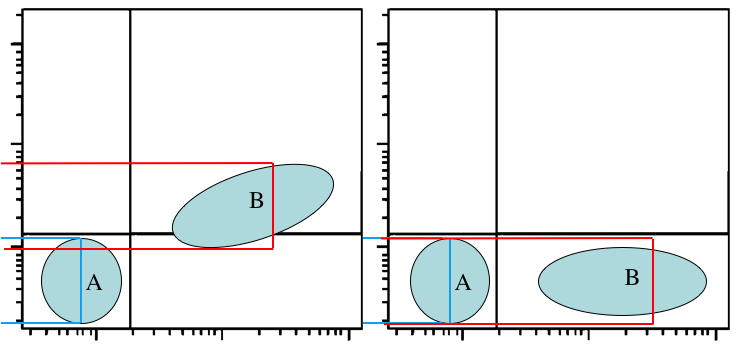

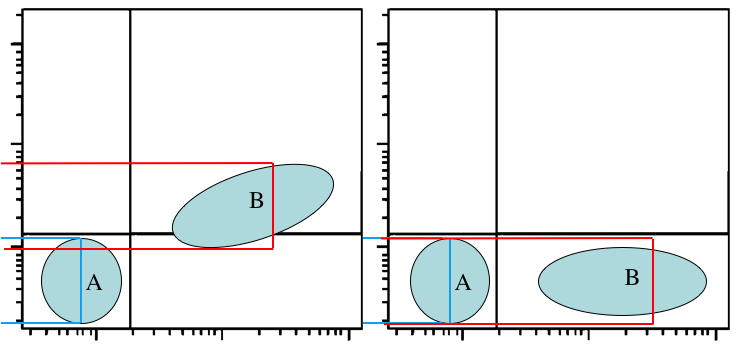

Chaque pourcentage de compensation

sera ainsi déterminé par l’analyse des cellules simplement

marquées par les divers colorants. Il conviendra de régler

correctement les cellules négatives (A) et ensuite d'ajuster la

médiane sur y de la population positive sur x (B) de manière à ce

qu'elle soit égale à celle sur y des cellules négatives (Figure

5).

Figure

5 : Méthode de calcul de la compensation de fluorescence :

La

médiane de la population B sur l’axe Y doit être égale à la

médiane de la population A sur ce même axe.

Figure

5 : Méthode de calcul de la compensation de fluorescence :

La

médiane de la population B sur l’axe Y doit être égale à la

médiane de la population A sur ce même axe.

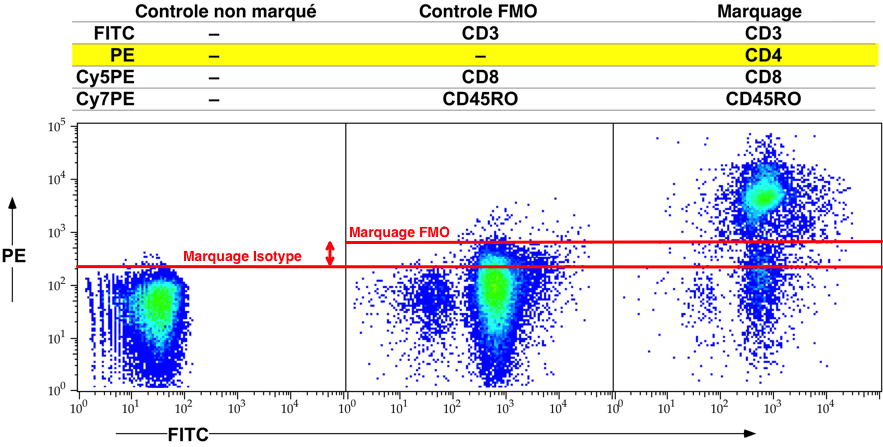

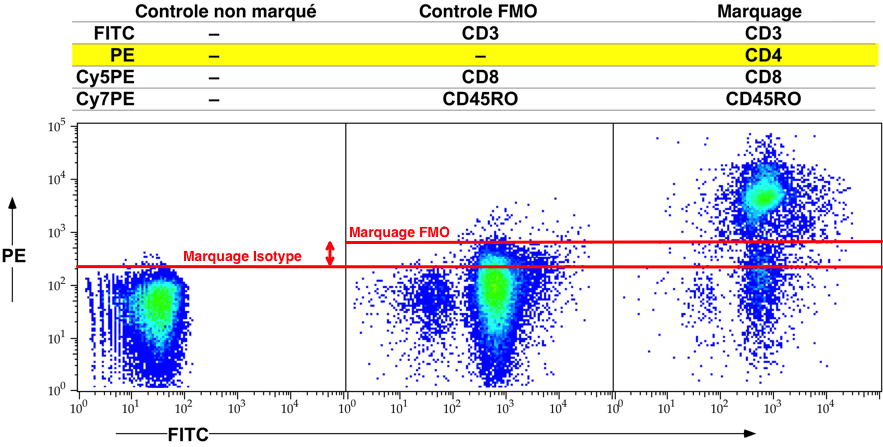

La pratique courante pour déterminer un seuil de positivité

consiste à utiliser le 'marquage' isotypique et de positionner un

curseur au pied du pic des cellules négatives. Cette pratique

n'est pas recommandée dans le cadre des marquages multiples. En

effet, quand plus d’une fluorescence est présente et que la

compensation est réglée, la valeur négative du marquage peut être

plus grande que dans un tube non marqué. Pour pallier à ce

problème il faut utiliser la méthode FMO (fluorescences minus one)

qui consiste à consiste à marquer les cellules avec tous les

marqueurs présents dans l’étude sauf celui d’intérêt (Figure 6).

Figure

6 : Positionnement du seuil de positivité, méthode FMO

Figure

6 : Positionnement du seuil de positivité, méthode FMO

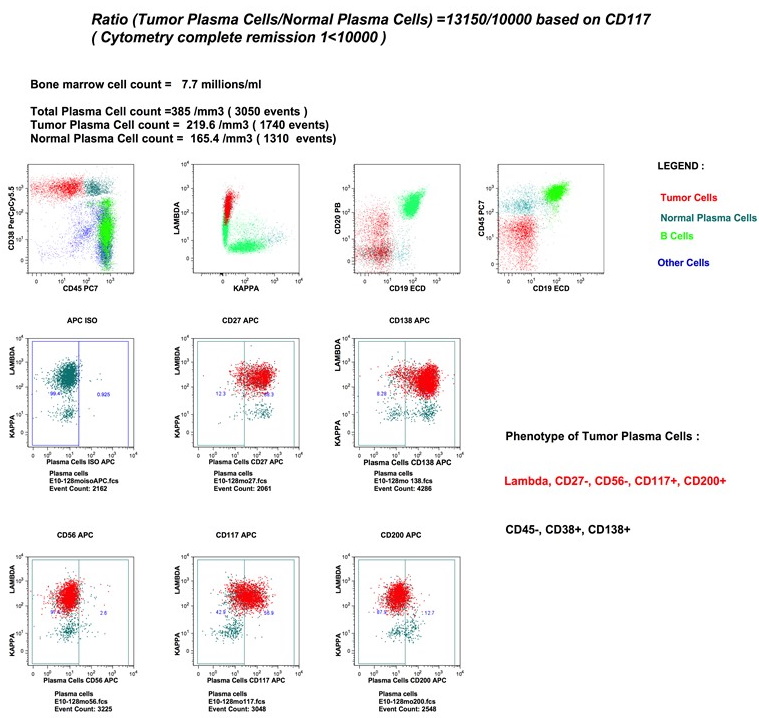

Une fois tous les contrôles et

réglages effectués, les analyses en immunofluorescences peuvent

être menées comme par exemple la recherche de cellules tumorales

dans la moelle de patients atteints de Myélome Multiple (Figure

7)

Figure 7 : Multimarquage

pour le suivi des cellules tumorales dans la moelle de

patients atteints de myélome multiple